|

Каталог

КаталогАНКИЛОСТОМИДЫ, семейство круглых червей — кишечных паразитов человека и млекопитающих животных (диких и домашних). Распространены на всех материках, преимущественно в тропиках и субтропиках. У человека паразитируют анкилостома (Аnсуlostoma duodenale, длина тела 8—13 мм) и некатор (Necator americanus, длина тела 6—12 мм), у млекопитающих — Ancylostoma caninum (длина тела 9—21 мм). Из яиц паразита, выделяемых зараженными животными или человеком, во внешней среде (в почве) развиваются личинки. Заражение возможно двумя путями: через кожу (личинка внедряется активно) и через рот (личинка попадает с пищей). Заболевания, вызываемые паразитированием анкилостом, называются Анкилостомозом, некатора — некаторозом.

|

АСКАРИДЫ, семейство первичнополостных червей класса нематод. Паразитирут в кишечнике человека и позвоночных животных. Наиболее распространены свиная и человеческая аскариды (длина самки 25-40 см, самца — 15-25 см), вызывающие аскаридоз. Взрослые черви живут в тонком кишечнике человека. Самки продуцируют огромное количество яиц — около 200 тыс. каждая. Покрытые плотнойоболочкой яйца выходят с фекалиями во внешнюю среду. Они обладают большой жизнестойкостью и могут оставаться живыми в течение длительного времени. Известны случаи, когда яйца аскариды оставались живыми при хранении самого паразита в формалине. Во влажной почве через 9-30 дней в яйцах развиваются личинки. Заражение происходит при попадании таких яиц в кишечник человека с немытыми овощами или с грязных рук. В кишечнике личинки выходят из яиц и проникают в кровеносные сосуды. С током крови они мигрируют по всему организму, концентрируясь, в итоге, в капиллярах альвеол. Нередко это становится причиной воспалительных процессов, сопровождающихся кровотечениями. Из альвеол личинки проникают в бронхи, трахею и глотку. При откашливании вместе со слизью они повторно заглатываются, вновь попадая в кишечник. Только после этого из них развиваются взрослые черви. Вред, наносимый аскаридами, заключается не только в том, что они поедают часть полупереваренной пищи хозяина, но и в интоксикации его организма. Для аскарид характерно анаэробное дыхание за счет расщепления гликогена. В результате в организм хозяина выделяются различные вредные вещества, такие как валериановая и масляная кислоты.

|

ВЛАСОГЛАВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, червь класса нематод, паразитирующий главным образом в слепой кишке человека.

Описание

Своё название червь получил за оригинальную форму тела — нитевидную переднюю часть (через неё проходит только пищевод) и значительно более широкую заднюю, в которой находятся все остальные внутренние органы. Размеры взрослой особи составляют 35—50 мм. Эти беловатого цвета гельминты обитают в начальном отделе толстой кишки, причём паразитируют только у человека. Власоглавы глубоко внедряются своим утончённым передним концом тела в стенку кишки и питаются тканевой жидкостью и кровью.

Размножение и рост

Самка власоглава выделяет в течение суток около 60 000 яиц, которые попадают в полость кишки и с фекалиями выносятся в окружающую среду. Личиночное развитие паразита также идёт без промежуточного хозяина (то есть он является геогельминтом). Во влажной почве при температуре 25—30 °C в яйце развивается личинка, через три-четыре недели яйца становятся инвазионными и могут быть проглочены. Попав в толстую кишку человека, личинки выходят из яиц, продолжают своё развитие и через несколько недель становятся половозрелыми.

Вред от власоглава

Власоглав вызывает повреждение слизистой оболочки толстой кишки и интоксикацию организма продуктами жизнедеятельности. Паразит также может вызвать воспаление аппендикса. Больные жалуются на боли в животе, голове, головокружение.

|

ВОЛОСАТИКИ, класс паразитических червей типа головохоботных. Тело волосовидное, длиной от нескольких см до 1,5 м и толщиной 0,5-2 мм (народное название — «живой волос»). Молодые паразитические стадии белого цвета, взрослые черви — темнобурые. Тело одето плотной кутикулой, которую выделяет кожный эпителий. Длинный трубчатый кишечник состоит из трех отделов: передней, средней изадней кишки. Однако многие виды волосатиков не питаются во взрослом состоянии, из-за чего их кишечник частично или полностью редуцируется. Кровеносная и выделительная системы отсутствуют. Волосатики раздельнополы, их развитие происходлит с метаморфозом. Более 200 видов. Взрослые живут свободно в воде, личинки паразитируют в теле водных беспозвоночных, сменяя в цикле развития двух хозяев. Для человека абсолютно безвредны.

|

ГАСТРОТРИХИ, (от греч. «gaster» — желудок и «thrix» — волос) (брюхоресничные черви), наиболее примитивный класс червей типа немательминтов.

Длина тела не превышает 1,5 мм. Ресничный эпителий развит только на брюшной стороне тела. Движение осуществляется при помощи ресничек, которые часто собраны в отдельные пучки. Кожный эпителий выделяет тонкую оболочку, покрывающую все тело, включая реснички. На заднем конце часто образуется пара трубочек, с открывающимися на их вершинах клейкими железами. С их помощью гастротрихи способны временно прикрепляться к субстрату. Среди брюхоресничных встречаются как гермафродитные, так и раздельнополые виды. Оплодотворение внутреннее, развитие прямое. Около 160 видов, живущих на дне морей и пресных водоемов.

|

ГВОЗДИЧНИКИ, отряд нерасчлененных ленточных червей. Длина 2-95 мм. Ок. 90 видов. Взрослые черви паразитируют в кишечнике карпообразных рыб, нанося ущерб прудовому хозяйству. Личинки живут в теле малощетинковых червей.

|

ГЕЛЬМИНТЫ, (от греч. «helmins», род. п. «helminthos» — червь, глист), паразитические черви; возбудители болезней (гельминтозов) человека, животных и растений. К гельминтам относятся многие плоские черви и немательминты. Гельминты человека и животных называются глистами. Среди гельминтов выделяют две группы, различающиеся особенностями жизненных циклов. Одни виды (напр., аскариды, власоглав, острица), для нормального развития которых на определенной стадии необходим выход во внешнюю среду, относятся к так называемым геогельминтам. Некоторые из них (напр., ришта) развиваются со сменой хозяев. Другие виды (напр., трихина, нитчатки ), развивающиеся без выхода во внешнюю среду, относятся к так называемым биогельминтам. Их передача от хозяина к хозяину осуществляется при поедании зараженного мяса или с помощью животных-переносчиков.

|

ГЛИСТЫ, черви из группы гельминтов, паразитирующие в организме человека и животных.

|

ГОЛОВОХОБОТНЫЕ, тип беспозвоночных животных, близких к немательминтам. Длина от 1 мм до 15-20 см. Передний конец тела превращен во втягивающийся хоботок (отсюда название). Кожный эпителий выделяет плотную кутикулу. В отличие от остальных первичноротых, в ходе индивидуального развития головохоботных из бластопора образуется анальное отверстие, тогда как рот формируется заново. Раздельнополоые животные, развитие которых может быть прямым или происходит с метаморфозом. Около 310 видов, разделяющихся на три класса: киноринхи, приапулиды и волосатики. Свободноживущие и паразиты беспозвоночных животных.

|

ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ, (земляные черви), семейство малощетинковых червей. Длина от 2-3 см до 3 м, диаметр от 1 мм до 2 см. Веретенообразное тело дождевых червей разделено на сегменты, число которых может достигать 600. Движение происходит за счет сокращения мускулатуры тела. При рытье дождевой червь вытягивает передний конец тела, раздвигая им частички почвы. Затем он расширяет образовавшийся ход, подтягивая вперед туловище. По бокам каждого сегмента расположены пучки небольших, загнутых назад щетинок. При движении в почве они упираются в стенки прорытого хода, не позволяя червю скользить назад.

Дождевые черви питаются растительным опадом и различными органическими веществами, содержащимися в почве. В стенках их пищевода имеются три пары особых известковых желез, секрет которых нейтрализует гуминовые кислоты. На спинной стороне стенки кишечника дождевых червей образуется складка — тифлозоль. Она свешивается в просвет кишечника, значительно увеличивая его всасывающую поверхность.

Дождевые черви гермафродиты. Однако, у них наблюдается только перекрестное оплодотворение У половозрелых червей в передней трети тела располагается 5-6 утолщенных сегментов — так называемый поясок. В процессе размножения он образует слизистую муфту, в которой заключаются оплодотворенные яйца. Развитие прямое. Около 300 видов, наиболее многочисленных в лесной и лесостепной зонах. Обитают в почве, ведя ночной образ жизни. После сильных дождей выползают на поверхность, нередко даже днем. Играют важную роль в процессах почвообразования, а также служат кормовыми объектами для различных позвоночных и беспозвоночных животных. 11 видов охраняются и занесены в Красные книги различного ранга.

|

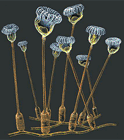

КАМПТОЗОИ, класс морских беспозвоночных животных типа щупальцевых. Длина от 0,5 до 5 мм. Тело в виде чашечки на тонком сократительном стебельке. Кишечник U-образный, из-за чего рот и анальное отверстие открываются в непосредственной близости друг от друга. По краям чашечки расположено от 6 до 36 покрытых ресничками щупалец. Камптозои — гермафродиты, размножающиеся как половым, так и бесполым путем — почкованием. Развитие происходит с метаморфозом. Около 150 видов. В основном морские, донные, преимущественно колониальные, животные, ведущие прикрепленный образ жизни.

|

КИНОРИНХИ, (от греч. «kinema» — движение и «rynchos» — рыло), класс червей типа головохоботных. Длина от 0,18 до 1 мм. Тело состоит из небольшого головного отдела, короткой шейки и длинного туловища. Покровы лишены ресничек и покрыты панцирем из плотных хитиновых пластинок. Они образуют 13 ложных члеников, каждый из которых вооружен направленными назад острыми шипиками. Членистость обеспечивает гибкость тела при движении. На заднем конце тела развиваются длинные парные хвостовые шипы или непарная хвостовая нить. В отличие от остальных низших червей, мускулатура киноринх полностью поперечнополосатая и состоит из отдельных мышечных пучков. Киноринхи раздельнополы, их развитие происходит с метаморфозом. Около 100 видов, обитающих на морских литторалях между частицами грунта, реже на водорослях.

|

КОЛОВРАТКИ, тип и класс червей, близких к немательминтам. Длина 0,01-2,5 мм. Тело разделяется на голову, туловище и ногу. На голове расположены глазки, рот и особый коловращательный аппарат, состоящий из 1-2 венчиков ресничек или ресничных полей. В результате их движения создается ток воды со взвешенными в ней пищевыми частицами, которые подгоняются ко рту. Коловращательный аппарат играет важную роль и в передвижении коловраток, позволяя им плавать в толще воды. Для движения по твердому субстрату используется нога, заканчивающаяся вилочкой, на вершине которой открываются цементные железы. Покровы представлены кутикулой, на которой нередко образуются насечки. Они обеспечивают подвижность отдельных участков тела.

Коловратки — раздельнополые животные, среди которых встречаются как обоеполые, так и партеногенетические виды. Жизненные циклы многих из них протекают со сменой полового и нескольких партеногенетических поколений. Около 1500 видов, большинство из которых входят в состав бентоса и планктона в разнообразных пресных и солоноватых водоемах, а также населяют влажный мох и почву.

Реже встречаются паразиты моллюсков и кольчатых червей, а также симбионты некоторых беспозвоночных животных. Коловратки обладают высокой жизнестойкостью. При высыхании водоемов они образуют цисты и впадают в анабиоз. В экспериментах они выдерживали низкие (до -270оС в жидком гелии) и кратковременное воздействие высоких (до 100оС) температур. Участвуют в процессах «самоочищения» водоемов.

|

КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (кольчецы, аннелиды), тип беспозвоночных животных; наиболее высокоорганизованные среди всех червей. У них впервые появляется набор систем органов, характерный для всех высших групп организмов, включая млекопитающих. Длина от 2-3 мм до 3 м. Цилиндрическое или сплющенное тело кольчатых червей, как правило, явственно сегментировано. При этом, в полости тела образуются перегородки, разделяющие ее на отдельные сегменты. Наружная и внутренняя сегментация чаще всего совпадают, но иногда нескольким наружным сегментам соответствует только один внутренний. Реже сегментация отсутствует. Первым сегментом тела является головная лопасть, на которой могут располагаться органы чувств: усики, пальпы, глаза.

Рот открывается на нижней поверхности второго сегмента тела. У многощетинковых червей в ротовой полости образуются мощные хитиновые челюсти, способные выворачиваться наружу. Они служат для захвата и удержания добычи. У пиявок ротовое отверстие окружено присоской, образующейся в результате слияния четырех первых сегментов. На последнем сегменте тела открывается анальное отверстие. По бокам всех сегментов, кроме первого и последнего, развиваются парные выросты — параподии, выполняющие роль органов передвижения. У малощетинковых червей и некоторых пиявок они видоизменяются в небольшие щетинки, которые реже могут полностью отсутствать.

Кольчатые черви являются трехслойными животными, у которых развиваются эктодерма, энтодерма и мезодерма. Из последней образуется вторичная полость тела (целом), заполненная полостной жидкостью. За счет того, что жидкость находится под давлением, у кольчатых червей поддерживается постоянная форма тела. Кроме того, целом выполняет роль внутренней среды организма, поддерживая постоянный биохимический режим. У кольчатых червей хорошо развит кожно-мускульный мешок, состоящий из кожного эпителия и лежащих под ним кольцевых и продольных мышц. Благодаря ему, черви способны совершать разнообразные движения.

Пищеварительная система кольчатых червей сквозная и состоит из трех отделов: передней, средней и задней кишки. Передний и задний отделы кишечника развиваются из эктодермы, а средний — из энтодермы. У некоторых видов имеются парные слюнные железы. У подавляющего большинства кольчатых червей развита замкнутая кровеносная система. Только у некоторых пиявок она вторично становится незамкнутой, а у сипункулид — отсутствует. В качестве органов выделения у кольчатых червей функционируют парные мерцательные воронки, многократно повторяющиеся в каждом сегменте тела. При этом, сама воронка располагается в одном сегменте, а выводной канал, проходя через перегородку между сегментами, открывается выделительным отверстием сбоку следующего сегмента тела. Нервная система представлена окологлоточным кольцом и отходящей от него брюшной нервной цепочкой. На ней в каждом сегменте тела располагаются парные ганглии. Кольчатые черви, как правило, раздельнополы, но у некоторых видов наблюдается гермафродитизм. Развитие с метаморфозом, или прямое.

Около 12 тыс. видов, разделяющихся на 6 классов: первичные кольчецы, многощетинковые, малощетинковые, пиявки, эхиуриды и сипункулиды. Распространены широко, повсеместно встречаясь в морях, пресных водах и почве. В Мировом океане заселяют все зоны от мелководий до глубины 10-11 км. В отдельных случаях плотность их поселений может достигать 100 тыс особей на 1 м2поверхности дна. Среди кольчатых червей встречаются как хищные, так и растительноядные формы, а также потребители детрита и паразиты. Они играют огромную роль в процессах деструкции органического вещества и почвообразования, а также являются кормовой базой для многих видов животных, чаще всего рыб.

|

КОРАЦИДИЙ, свободноплавающая, покрытая ресничками личинка некоторых ленточных червей (напр., широкого лентеца).

|

КРОВЯНАЯ ДВУУСТКА, паразитический плоский червь класса сосальщиков. Длина тела 10-20 мм. Один из немногих видов сосальщиков, у которого наблюдается вторичная раздельнополость. Кроме того, паразиты всегда всетречаются парами. На брюшной стороне относительно короткого и широкого самца имеется глубокий желоб, в котором находится более длинная и тонкая самка. Кровяная двуустка живет в крупных венах брюшной полости, а также в венах почек и мочевого пузыря человека. Самка откладывает крупные, до 0,12 мм, яйца, снабженные острым шипом. С его помощью они пробивают стенку мочевого пузыря и выводятся с мочей во внешнюю среду. При попадании в воду из яиц выходят мирацидии, которые внедряются в пресноводных брюхоногих моллюсков. Развивающиеся в них церкарии выходят наружу и активно проникают через кожу в кровь находящихся в воде людей. Чаще всего заражение происходит при купании, а также при работе на рисовых чеках. Кровяная двуустка вызывает очень тяжелое, порой смертельное заболевание — шистосоматоз. Оно распространено в Северной Африке (в пойме р. Нил), Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Есть данные, что шистосоматоз — очень древнее заболевание. Обызвествленные яйца паразита были найдены в египетских мумиях, захороненых за 1300 лет до н.э.

|

ЛЕНТОЧНЫЕ ЧЕРВИ, (цестоды), класс паразитических плоских червей. Длина от нескольких долей мм до 30 м. Лентовидное тело (отсюда название) обычно поделено на многочисленные (до нескольких тысяч) членики; реже их количество не превышает 2-3 (напр., у эхинококка), или тело вовсе нечленистое (напр., у ремнецов). На переднем конце тела имеется небольшая головка — сколекс, на которой часто развиваются органы прикрепления: присоски или хитиновые крючья. За сколексом расположена узкая шейка, которая представляет собой зону роста. От нее постоянно отшнуровываются новые членики. В связи с эндопаразитическим образом жизни у ленточных червей полностью редуцирован кишечник. Всасывание пиши у них происходит всей поверхностью тела, благодаря микроскопическим выростам покровов — микротрихиям. Дыхание ленточных червей анаэробное и происходит в результате расщепления гликогена.

Лучше других у ленточных червей развита половая система. Она гермафродитна и повторяется в каждом членике тела. Чем дальше от головки располагаются членики, тем более зрелыми они являются. Если в передней части тела червя членики содержат недоразвитые мужскую и женскую половые системы, то в задней части в них остается только заполненная яйцами матка. Зрелые членики отрываются от тела червя и выносятся с фекалиями во внешнюю среду. Плодовитость ленточных червей чрезвычайно велика и может достигать 600 млн. яиц в год. Если учесть, что некоторые черви способны жить около 20 лет, общее количество отложенных ими яиц составит около 11 млрд. У мелких видов ленточных червей наблюдается перекрестное оплодотворение между разными особями, тогда как у крупных происходит перекрестное оплодотворение между разными члениками тела. Реже наблюдается самооплодотворение.

Жизненные циклы ленточных червей происходят в несколько этапов. На первом — взрослые черви, обитающие в тканях или органах основного хозяина, размножаются и продуцируют яйца. На втором — яйца попадают во внешнюю среду (почву или воду) и в них формируется личинка — онкосфера. Затем происходит попадание личинки в организм промежуточного хозяина. В результате внедрения в стенку кишечника, она попадает в кровяное русло и разносится током крови в различные органы. Здесь она превращается в покоящуюся стадию — пузырчатую глисту, или финну. Для дальнейшего развития она должна попасть в организм основного хозяина. В его кишечнике под действием пищеварительных соков из финны выворачивается головка и паразит прикрепляется к стенке кишечника.

Более 3000 видов, разделяющихся на 3 отряда, в т. ч. гвоздичные и цепни. Ленточные черви (взрослые и личинки) паразитируют в кишечнике и других органах животных и человека, вызывая заболевания — цестодозы. Наиболее опасными для человека являются широкий лентец, свиной и бычий солитеры, а также эхинококк и альвеококк.

|

МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ, (олигохеты), (лат. Oligochaeta) — подкласс кольчатых червей из класса поясковых (Clitellata).

Среда обитания

Большинство малощетинковых червей живёт в почве (например, дождевые черви).

Строение тела

Длина тела от долей мм до 2,5 м (некоторые тропические дождевые черви). Имеется вторичная полость тела — целом. Сегментация тела хорошо выражена внутри и снаружи. Голова, параподии отсутствуют. Каждый сегмент тела содержит по несколько пар щетинок. У большинства видов дыхание кожное, жабры не представлены. Некоторым видам присущи так называемые «дыхательные движения» — колебания тела в потоке воды. Кровеносная система замкнутая.

Питание

Большинство малощетинковых червей питается растительным детритом, который поглощают с грунтом; несколько видов — хищники; представители одного семейства — эктопаразиты речных раков (рачьи «пиявки»). Среди малощетинковых червей есть падальщики.

Размножение

Малощетинковые черви — гермафродиты. Размножаются посредством спаривания. Яйца оплодотворяются одной из спаривающихся особей и откладываются в специфическом коконе, состоящем из слизи, выделяемой железистыми клетками. Далее из него после развития выходит вполне сформировавшийся червь.

При нарушении целостности тела червя регенерации подвержен лишь один конец, передний. Второй конец впоследствии, отмирает.

Известные виды

Описано примерно 3000 видов. В России — 450 видов. Некоторые из видов:

Наиболее известные группы:

Интересные факты

Ледяной червь — умирает от жары при температуре +10 C°, а при комнатной температуре разлагается.

Использован материал: http://ru.wikipedia.org/wiki/Малощетинковые_черви

|

НЕМАТОДЫ, (круглые черви), (лат. Nematoda, Nematodes) — тип первичнополостных червей. В настоящее время описано около 80 тысяч видов нематод, однако оценки реального разнообразия, основывающиеся на темпах описания новых видов (в особенности, специализированных паразитов насекомых), предполагают существование около миллиона видов.

Свободноживущие нематоды обитают в солёных и пресных водоемах и почве. Многие представители перешли к паразитизму и вызывают нематодные болезни растений или нематодозы у животных и человека. Наиболее известные паразиты человека среди круглых червей: аскариды, трихинеллы, анкилостома, ришта.

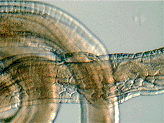

Особенности строения

Длина тела составляет от 80 мкм до 8,4 м (такую длину имеет паразит, живущий в плаценте кашалота). Тело нематод имеет веретеновидную форму, на концах сужается. В поперечном сечении тело круглое, в основе обладает билатеральной симметрией с элементами двулучевой. Передний конец тела (голова) проявляет, кроме того, признаки трехлучевой симметрии.

Круглые черви обладают развитым кожно-мускульным мешком. Тело покрыто плотной эластичной кутикулой, выделяемой наружным эпителием (гиподермой). По окружности тела гиподерма образует 4 валика, вдающиеся в полость тела, в которых находятся ядра клеток гиподермы. У паразитических форм гиподерма может приобретать синцитиальное строение, то есть клеточных границ в ней нет и она состоит из плазматической массы с включенными в неё ядрами. Под гиподермой находится слой продольных мышц, делящийся валиками гиподермы на 4 тяжа.

Между кожно-мускульным мешком и внутренними органами тела у более или менее крупных форм расположена первичная полость тела — псевдоцель. У мелких морских нематод полость тела фактически отсутствует, а щелевидное пространство между стенкой тела и органами заполнено внеклеточным матриксом.

За исключением некоторых органов чувств нематоды лишены жгутиковых клеток.

Пищеварительная система

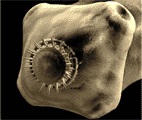

Пищеварительная система круглых червей похожа на трубку, сквозная. У нескольких паразитических отрядов кишка преобразована в не имеющую просвета трофосому. Ротовое отверстие терминальное или редко сдвинуто на вентральную или дорсальную сторону. Рот окружен губами и ведет в мускулистую глотку. С ее помощью нематоды засасывают пищу; глотка имеет трехгранный просвет, расширяющийся при сокращении радиальных мышечных волокон. Глотка имеет сложное строение и во многих группах хищных и паразитических нематод несет разнообразное вооружение. Глотка открывается в энтодермальную по происхождению среднюю кишку. Пищеварительная система заканчивается задней кишкой, открывающейся у самок анальным отверстием, а у самцов — отверстием клоаки.

Дыхание

Специализированных органов дыхания нет: поглощение кислорода происходит через всю поверхность тела. Паразиты переходят на анаэробный обмен.

Выделительная система

Предполагается, что основными органами выделительной системы нематод является одноклеточная (или реже двух- или многоклеточная) шейная железа, или ренетта, и крупные клетки-псевдоцеломоциты. Ренетта обладает объемным телом и имеет выводной проток, открываясь наружу регулируемой порой. Псевдоцеломоциты не имеют протоков — они изолируют и утилизируют продукты обмена. Кроме того, аммиак может высвобождаться из тела нематод путем диффузии через стенку тела.

Нервная система

Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца и нескольких продольных нервов. Нервное кольцо находится на уровне середины глотки и наклонено дорзальным краем вперед (в некоторых группах вперед наклон обратный). По своему строению нервное кольцо является единым круговым ганглием и, видимо, выполняет роль основного ассоциативного органа. От него берут начало вентральный нервный ствол и дорзальный нерв, остальные продольные нервы с ним непосредственно не связаны. Вентральный нервный ствол содержит тела нейронов, другие продольные нервы не имеют тел и являются пучками отростков нейронов вентрального ствола. Все продольные стволы проходят интраэпителиально — в валиках гиподермы. Органы чувств представлены многочисленными сенсиллами: щетинками, папиллами, супплементарными органами самцов, амфидами и фазмидами. Эти органы чувств являются механо-, хемо- или реже фоторецепторами или обладают смешанной чувствительностью и всегда ассоциированы с железистыми клетками. Основными органами дальней химической рецепции являются амфиды — сложно устроенные парные органы на переднем конце тела, имеющие разнообразную форму. К другим органам чувств головы относятся головные сенсиллы, подчиненные в своем расположении радиальной симметрии и расположенные в три или два ряда. У некоторых свободноживущих нематод, кроме того, обнаружены внутренние механорецепторы — метанемы.

Половой диморфизм

В подавляющем большинстве нематоды раздельнополы, есть отчетливый внешний половой диморфизм. У самцов задний конец тела загнут на брюшную сторону и имеется сложный копулятивный аппарат. Роль удержания самки во время копуляции играют разнообразные супплементарные органы и (у рабдитидных нематод) бурсы. Спермии вводятся с помощью спикул, выдвигающихся из клоакального отверстия. Внутренние половые органы в исходном варианте парные и имеют трубчатое строение. У самок имеется единичный или двойной набор из яичника, яйцевода и матки; влагалище всегда единственное. У самцов имеются один или два семенника с семяпроводами и непарный семяизвергательный канал. Спермии нематод имеют крайне разнообразное строение, лишены жгутиков и обладают амебоидной (но не актиновой) подвижностью.

Цикл развития

Развитие происходит без метаморфоза. В наиболее общем случае в жизненном цикле присутствуют 4 ювенильные стадии и одна взрослая. Переход между стадиями осуществляется в процессе линек. Поскольку часть линек может происходить в яйцевых оболочках, число свободных стадий может быть уменьшено. У рабдитидных нематод распространена т. н. Дауэрстадия — видоизмененная третья ювенильная стадия, играющая расселительную роль и переживающая неблагоприятные условия среды.

Использован материал: http://ru.wikipedia.org/wiki/Нематоды

|

МАРИТА, половзрелая гермафродитная особь сосальщиков.

Внешнее строение

Размеры марит — особей гермафродитного поколения — варьируют от десятков микрон до нескольких сантиметров. В отдельных случаях длина может достигать нескольких десятков сантиметров.

Тело зачастую листовидной формы, уплощённое по дорсо-вентральной оси.

Как правило, имеются две присоски:

В теле марит выделяют два отдела: локомоторный, или преацетабулярный (перед брюшной присоской); и генеративный, или постацетабулярный (после неё), которые несколько различаются по морфологии.

Однако в разных семействах существуют различные отклонения от такой общей схемы внешнего строения:

Использован материал: http://ru.wikipedia.org/wiki/Марита#.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.82.D1.8B |

МИРАЦИДИЙ, свободноплавающая, покрытая ресничками личинка сосальщиков. Обладает хеморецепцией и является поисковой стадией. Его главной задачей является заражение промежуточного хозяина — пресноводного брюхоногого моллюска.

Условно всех мирацидиев трематод можно разделить на две группы:

Форма тела мирацидиев обычно каплевидная. На переднем конце располагается хоботок — орган для внедрения в ткани хозяина.

Покровы

Тело мирацидиев покрыто рядами эпителиальных пластинок — это крупные клетки, несущие множество ресничек, использующихся для локомоции. Количество и расположение эпителиальных пластинок весьма стабильно и используется в качестве систематического признака.

Эпителиальные пластинки не контактируют друг с другом: между ними проходят гиподермальные гребни, образующие синцитиальную сеть в промежутках между эпителиальными пластинками. Цитоны гиподермы погружены в глубь тела, под мышечные слои. Гиподермальные гребни не связаны между собой под эпителиальными пластинками; сплошную синцитиальную пластинку они образуют только на переднем конце мирацидия, где расположен хоботок.

Мускулатура

Мускулатура тела представлена слоями продольных и кольцевых мышечных волокон. При движении во внешней среде она используется только для осуществления поворотов (само движение осуществляется исключительно за счёт ресничек).

Хоботок имеет свою специализированную мускулатуру.

Протонефридиальная система

Имеются одна или две пары циртоцитов. Главные собирательные каналы открываются латерально. Мочевой пузырь отсутствует.

Пенетрационный аппарат

В передней части тела мирацидия расположена крупная четырёхъядерная железа — апикальная. Протоки этой железы открываются на вершине хоботка. По бокам от неё расположены латеральные железы, протоки которых открываются у основания хоботка.

Апикальная железа и латеральные железы в комплексе представляют собой пенетрационный аппарат — то есть служат для внедрения в ткани хозяина, поскольку их секрет обладает цитолитическим и гистолитическим действием.

Нервная система

В передней трети тела мирацидия расположен крупный мозговой ганглий, иннервирующий эпителиальные пластинки, мышечные волокна и сложный набор сенсорных структур (до 17 типов). Все поверхностные сенсиллы мирацидиев расположены только на гиподерме (на эпителиальных пластинках они отсутствуют).

Органы чувств мирацидиев можно разделить на следующие группы:

Использован материал: http://ru.wikipedia.org/wiki/Марита#.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.82.D1.8B |

МНОГОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ, (многощетинковые кольчецы, полихеты), класс кольчатых червей. В настоящее время этот класс насчитывает более 10 тысяч видов. Наиболее известные представители — пескожил Arenicola marina и нереида Nereis virens.

Среда обитания

Подавляющее большинство представителей обитатели морских вод. Взрослые, как правило, — донные формы, хотя некоторые представители перешли к обитанию в пелагиали (например, семейство Tomopteridae). Очень немногие полихеты перешли к обитанию в пресных водоёмах (например, род Manayunkia в озере Байкал), в лесной подстилке и в почве на глубине более 3 м (род Parergodrilus и род Hrabiella).

Строение тела

Длиной от 2 мм до 3 м. Тело состоит из множества (иногда до нескольких сотен) колец-сегментов, в каждом из которых повторяется комплекс внутренних органов: парные целомические мешки, ассоциированные с ним половые протоки и органы выделения.

Отличительным признаком являются параподии — отходящие от каждого сегмента тела лопастевидные придатки, несущие хитиновые щетинки (хеты). Дыхания осуществляется с помощью жабр. У некоторых видов функцию жабр выполняет венчик щупалец на головном участке. Имеются глаза, иногда сложно устроенные, и органы равновесия (статоцисты).

Питание

Среди сидячих (седентарных) полихет наиболее распространены седиментаторы (например, представители семейств Sabellidae, Serpulidae, Spirorbidae). Они питаются детритом, добывая его с помощью ловчих щупалец, выполняющих также функцию жабр, из толщи воды.

Свободноживущие (эррантные) полихеты — детритофаги или хищники. Детритофаги могут добывать органическое вещество из грунта, поедая его, например, представители семейств Arenicolidae, Ampictenidae. Некоторые собирают детрит с поверхности грунта длинными пальпами (например, Spionidae). Широко распространено хищничество, к примеру, среди Nereididae, Glyceridae, Syllidae.

Размножение

Чаще всего многощетинковые черви — раздельнополые животные. Оформленных гонад у полихет не развивается. Половые клетки развиваются из целомического эпителия, а после созревания переходят к флотированию в полость целома. Оплодотворение наружное. Из яиц выходит личинка — трохофора.

Некоторые виды способны размножаться бесполым путём. Выделяют два варианта бесполого размножения: архетомию и паратомию. В случае архетомии тело червя сперва разделяется на фрагменты, а после достраивает передний и задний концы тела. Паратомия же подразумевает обратную последовательность событий: в ходе этого процесса образуется цепочка сцепленных друг с другом разноимёнными концами тела червей.

Использован материал: http://ru.wikipedia.org/wiki/Многощетинковые_черви

|

МОНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СОСАЛЬЩИКИ, (моногенеи), класс паразитических плоских червей. Длина от долей мм до 2-3 см. Ок. 2200 видов. Развитие обычно без смены хозяев и чередования поколений. Паразиты, главным образом рыб (наносят ущерб прудовому хозяйству, марикультуре), а также земноводных и пресмыкающихся.

|

НЕМАТЕЛЬМИНТЫ, (первичнополостные черви), тип беспозвоночных животных. Длина круглого в поперечном сечении тела составляет от долей мм до 8 м. В отличие от плоских червей у немательминтов между стенкой тела и внутренними органами образуется первичная полость тела (отсюда второе название), заполненная полостной жидкостью. Она служит для транспорта питательных веществ и продуктов обмена, а также обеспечивает поддержание постоянства внутренней среды оргаенизма. Кроме того, первичная полость тела выполняет скелетную функцию, поскольку находящаяся в ней под давлением полостная жидкость обеспечивает тургор всего тела. Покровы немательминтов представлены плотной кутикулой и у большинства видов лишены ресничного эпителия. Мускулатура, как правило, представлена только продольными мышцами, к которым иногда добавляются кольцевые. Отличительной чертой немательминтов является постоянство клеточного состава их тела и неспосоность к регенерации. Дыхательная и кровеносная системы отсутствуют. Большинство немательминтов — раздельнополые животные, реже встречаются гермафродиты. Развитие прямое или с метаморфозом. Более 100 тыс. видов, разделяющихся на два класса: гастротрихи и нематоды. Свободноживущие немательминты населяют различные морские и пресные водоемы, а также почвы на всех материках; паразитические — развиваются во всех многоклеточных животных и растения. До последнего времени в качестве классов немательминтов рассматривали коловраток, скребней, приапулид и киноринх. Однако по последним данным первые две группы являются самостоятельными типами, а последние две — входят в состав типа головохоботных.

|

НЕМЕРТИНЫ, (от греч. «Nemertes» — средиземноморская нимфа, дочь Нерея и Дориды), тип беспозвоночных животных из группы низших червей. Тело уплощено в спино-брюшном направлении, его длина колеблется от 0,5 мм до 2 м, но у большинства видов не превышает 20 см. Только у одного вида тело достигает 30 м в длину. Окрашены, чаще всего, в темные тона, но встречаются виды с яркой зеленой, красной, розовой или пестрой окраской.

На переднем конце имеется выворачивающийся хоботок, нередко вооруженный стилетами. Он является органом защиты и нападения. Покровы представлены ресничным эпителием, под которым залегают продольные и поперечные мышцы. Полость тела отсутствует, а все промежутки между внутренними органами заполнены клетками паренхимы. В отличие от плоских червей, у немертин развита замкнутая кровеносная система, а сквозной кишечник состоит из трех отделов. Размножаются как бесполым, так и половым путем. Немертины — раздельнополые животные, развитие которых происходит с метаморфозом. Около 750 видов, большинство из которых — свободноживущие хищники, реже паразиты. Населяют, как правило, придонные слои океанов и морей, реже встречаются в реках и озерах. Подавляющее большинство видов обитают в умеренных и арктических водах, лишь немногие встречается в тропиках.

|

НИТЧАТКИ, подотряд нематод. Длина от 2 мм до 1,3 м. Тело нитевидное. Ок. 500 видов, в тропиках и субтропиках. Паразиты различных органов позвоночных, вызывают филяриатозы, в т. ч. слоновую болезнь.

|

ОСТРИЦА, (лат. Enterobius) — род первичнополостных червей семейства Oxyuridae, вызывающие энтеробиоз.

Инфекция возникает после попадания яиц остриц в желудочно-кишечный тракт через загрязнённые руки, продукты питания, реже — через воду. Вид, который паразитирует на человеке, Enterobius vermicularis, является одним из наиболее распространённых детских паразитических червей в развитых странах мира.

Систематика

К острицам с достаточно большой вероятностью причисляют три вида:

Использован материал: http://ru.wikipedia.org/wiki/Острицы |

ПАЛОЛО, морские многощетинковые черви. Длина до 1 м. Несколько видов. Тихоокеанский палоло, обитающий в коралловых рифах у о-вов Фиджи, Тонга, Самоа и др., используется местным населением в пищу (отлавливается в период размножения, когда в массе появляется на поверхности воды).

|

ПЕСКОЖИЛЫ, (лат. Arenicola marina) — вид многощетинковых червей из отряда Capitellida. Крупные черви длиной до 20 см, обитающие в L-образных норках, которые роют в илисто-песчаном грунте. Питаются, пропуская через кишечник донный осадок. Пескожилы населяют приливно-отливную зону и верхнюю сублитораль морей Северной Атлантики и Ледовитого океана,[1] где образуют плотные поселения на обширных территориях — «пескожильные пляжи».

Строение

Тело взрослого пескожила подразделено на три отдела: торакс, абдомен и хвостовой отдел. Покровы образуют вторичные кольца, не соответствующие сегментации.

Параподии торакса и абдомена сильно редуцированы, их брюшные ветви преобразованы в валики, несущие один ряд крючковидных щетинок. В хвостовом отделе параподии отсутствуют. На спинной стороне каждого из 11 адбоминальных сегментов расположено по паре кустистых жабр.

Образ жизни

Пескожилы обитают в L-образных норках с укреплёнными слизью стенками. Глубина норки может доходить до 20-30 см. Передний конец тела червя находится в её горизонтальном участке, задний — в вертикальной. В результате изъятия грунта в ходе заглатывания осадок над головным концом проседает, образуя на поверхности характерное воронковидное углубление. Для дефекации черви периодически поднимаются к поверхности грунта задним концом вперёд.

Находясь в норке, пескожил постоянно перистальтически сокращается, чем нагнетает в норку богатую кислородом воду с поверхности грунта.

Прикладное значение

Используется рыболовами в качестве наживки.

Из тканей пескожила были выделены две формы пептида с широким спектром антимикробного действия.

Использован материал: http://ru.wikipedia.org/wiki/Arenicola_marina

|

ПЕЧЕНОЧНАЯ ДВУУСТКА, (печеночный сосальщик), (лат. Fasciola hepatica) — вид плоских червей из класса трематод (Trematoda). Паразиты со сложным жизненным циклом, включающим партеногенетические и гермафродитное поколения. В качестве хозяина для партеногенетических поколений печёночной двуустки обычно выступают малые прудовики (Galba truncatula). Гермафродитное поколение (мариты) обитает в печени, желчном пузыре и его протоке у млекопитающих, как правило, домашних копытных (коров и овец), иногда происходит заражение человека. Вызываемое маритами заболевание — фасциолёз.

Жизненный цикл

Плодовитость одной гермафродитной особи (мариты) может достигать миллиона яиц в неделю. Из яиц, попавших с пометом животных в воду, выходит ресничная личинка — мирацидий. При оптимальной температуре (22-29оС) развитие мирацидия длится 17-18 дней В течение короткого времени (несколько часов) она должна найти промежуточного хозяина — малого прудовика. Через покровы мирацидий внедряется в тело моллюска. Там мирацидий сбрасывает ресничный покров и превращается в спороцисту — партеногенетическое поколение сосальщика. Из партеногенетических яиц спороцисты развивается следующее поколение — редии. При их рождении спороциста гибнет, так как редии разрывают стенки ее тела. Редии проникают в печень (гепатопанкреас)моллюска, где также размножаются партеногенетически. Из яиц редий развиваются дочерние поколения редий, а через 30-70 дней после заражения моллюска очередное поколение редий рождает хвостатых личинок — церкарий. Церкарии выходят из моллюска через покровы и плывут к поверхности водоема, а затем к берегу, где обычно прикрепляются к водным растениям, отбрасывают хвост и окружаются плотной оболочкой, превращаясь в покоящуюся стадию адолескарию (цисту). Заражение окончательного хозяина происходит при проглатывании цисты с водой или водными растениями. Адолексария переносит длительное (несколько месяцев) высыхание. Личинки марит, выйдя из цисты в кишечнике хозяина, внедряются сквозь его стенку в полость тела, проникают в печень, проедают ходы в её паренхиме и через 1,5-2 месяца поселяются в желчных протоках. Черви достигают половозрелости через 3-4 месяца после заражения. продолжительность их жизни — от 10 месяцев до 5 лет.

Таким образом, в жизненной цикле печеночного сосальщика сменяются как минимум три поколения — поколение марит (их личинки — церкарии), поколение спороцист (их личнки — мирацидии) и поколение редий (у них развитие прямое).

Распространение и биология

Видимо, имеет всесветное распространение — зарегистрирована в Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. Населяет в основном районы с умеренным климатом, в Африке встречается преимущественно в высокогорье. Чаще встречается в основных районах разведения овец, которые служат основным окончательным хозяином. Малый прудовик встречается преимущественно в небольших временных водоемах — лужах, придорожных канавах и т. п.

Марита

Марита — гермафродитное поколение червей, паразитирующее в печени позвоночного хозяина. Тело уплощенное, листовидное, длина 25-30 мм. Сложно устроенные покровы — тегумент — участвуют в поглощении пищи. Имеется типичная ротовая и брюшная присоска, короткая глотка и сильно разветвленный двуветвистый кишечник. Питаются кровью и тканями печени. Для половой системы характерно слабое развитие матки и сильно развитые разветвленные желточники, занимающие всю периферию тела.

Мирацидий

Строение мирацидия типичное для трематод. Вылупление происходит, видимо, при действии света: активируются «железы вылупления», в результате чего откидывается крышечка яйца, и личнка выходит во внешнюю среду. Срок жизни — 12-24 часа, характерен отрицательный геотаксис и положительный фототаксис. Личинок привлекает слизь, выделяемая промежуточным хозяином — малым прудовиком.

Церкария

Церкарии относительно крупные, с неразветвленным хвостом, тело кажется темным из-за хорошо развитых цистогенных желез. Прикрепившись присосками к поверхностной пленке или растению. церкария отбрасывает хвост, образует цисту и превращается в адолескарию.

Использован материал: http://ru.wikipedia.org/wiki/Печёночная_двуустка

|

ПИЯВКИ класс кольчатых червей. Длина тела от 0,5 до 20 см. Тело сплющено в спино-брюшном направлении и равномерно сегментировано. Общее количество сегментов достигает 30-33. Внешняя сегментация у пиявок не совпадает с сегментацией целома. Как правило, одному его сегменту соответствует 3-5 наружных. У подавляющего большинства видов имеется две присоки. Передняя образуется в результате слияния 4-х, а задняя — 7-и сегментов тела. Рот лежит на дне ротовой присоски или расположен на вершине хоботка. У челюстных пиявок он коружен челюстями, состоящими из трех твердых пластин с зазубренным краем. В ротовую полость открываются протоки слюнных желез, содержащих особый белок гирудин. Он препятствует свертыванию крови в ране, облегчая питание, а также в желудке самой пиявки, позволяя сохранять ее значительный запас. Мускулистая глотка выполняет роль своеобразного насоса, откачивая кровь из раны. В желудке пиявок развито 10-11 пар боковых карманов, что значительно увеличивает его объем. Кровеносная система некоторых пиявок претерпевает изменения и становится незамкнутой. В этом случае кровь движется не только по сосудам, но и по особым полостям между внутренними органами. Пиявки являются гермафродитами. Однако, в отличие от малощетинковых черовей, оплодотворение у них внутреннее. После оплодотворения пиявки откладывают коконы с яйцами, из которых через некоторое время выходят молодые животные. Развитие, как и у дождевых червей, прямое. Около 400 видов, обитающих в пресных и морских водоемах, а также на суше. Большинство пиявок — хищники или эктопаразиты, питающиеся кровью позвоночных животных. Медицинская пиявка используется в медицине (гирудотерапия), а также в качестве лабораторного животного.

|

ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ, тип беспозвоночных животных. Длина от 0,1 мм до 20 м. Их вытянутое, билатеральносимметричное тело уплощено в спино-брюшном направлении и напоминает по форме пластину или ленту. У большинства видов оно лишено всяких следов сегментации, однако у ленточных червей — разделено на членики. У многих паразитических видов развиваются разнообразные органы прикрепления: округлые или вытянутые присоски, хоботки и хитиновые крючья.

Плоские черви являются трехслойными животными. У них в онтогенезе между эктодермой, из которой развиваются покровы, и энтодермой, дающей начало кишечнику, образуется мезодерма. Из нее развиваются клетки паренхимы, заполняющие все пространство между внутренними органами. У плоских червей развит мощный кожно-мускульный мешок, состоящий из кожного эпителия и лежащих под ним кольцевых, продольных и диагональных мышц. Кроме того, между спинной и брюшной сторонами тела располагаются отдельные пучки спино-брюшных мышц. Благодаря такому разнообразию мускулатуры, плоские черви способны совершать сложные движения: сокращать и вытягивать тело, сужать и расширять его, а также скручивать и волнообразно изгибать.

Пищеварительная система плоских червей состоит из слепозамкнутого, часто разветвленного кишечника, разделяющегося на два отдела: переднюю и среднюю кишку. Рот расположен в передней трети туловища — на вершине или с брюшной стороны. Он ведет в мощную глотку, выполняющую роль своеобразного насоса. У некоторых турбеллярий глотка способна выворачиваться наружу, обволакивая добычу. Анальное отверстие отсутствует, из-за чего непереваренные остатки пищи выводятся во внешнюю среду через рот. У некоторых наиболее примитивных форм и многих эндопаразитов пищеварительная система полностью редуцируется. Кровеносная система у плоских червей отсутствует. Органами выделения являются особые звездчатые клетки, снабженные длинными ресничками. Они расположены среди клеток паренхимы и открываются в специальные выделительные каналы. Клетки отфильтровывают избыточную жидкость, а находящиеся в непрерывном движении реснички обеспечивают ее ток по каналам. Функционирующие таким образом клетки напоминают горящую свечу, за что и получили название «клеток мерцательного пламени». Нервная система плоских червей напоминает решетку. Она состоит из парного головного ганглия и отходящих от него нескольких пар нервных стволов, каждый из которых соединен с соседними короткими кольцевыми тяжами. Подавляющее большинство плоских червей — гермафродиты; раздельнополость встречается только в виде исключения. Развитие прямое или с метаморфозом ; для паразитическиз видов характерны сложные жизненные циклы с чередованием поколений.

Около 15 тысяч видов, разделяющихся на девять классов, в том числе ресничные черви, моногенеи, сосальщики, ленточные черви и др. Распространены очень широко. Подавляющее большинство видов — эктопаразиты и эндопаразиты различных животных, в том числе и человека. Немногочисленные свободноживущие виды встречаются в разнообразных пресных и морских водоемах, реже — в почве. Плоские черви играют важную роль, как регуляторы численности различных видов животных. Имеют огромное патогенное значение для человека и многтх домашних животных.

|

ПРИАПУЛИДЫ (от греч. «Priapos» — фаллическое божество, олицетворяющее мужскую детородную силу), класс червей типа головохоботных. Длина от 2 мм до 20 см. Цилиндрическое или червеообразное тело снабжено1 или 2 хвостовыми жаберными придатками. Передняя треть тела усажена продольными рядами сосочков и шипиков. Она может вворачиваться внутрь животного при помощи особых мышц-ретракторов. Передним концом приапулиды зарываются в грунт, а задний выступает над его поверхностью, обеспечивая дыхание. Кровеносная система отсутствует, а выделительна и половая объединены в общую мочеполовую систему. Приапулиды раздельнополы, их развитие происходит с метаморфозом. Около 10 видов. Населяют прибрежные воды морей умеренных широт, роя норки в мягком илистом грунте.

|

РЕМНЕЦЫ, семейство паразитических ленточных червей. Тело ремневидное, длина 3-200 см. 8 видов. Взрослые живут в кишечнике рыбоядных птиц. Личинки ремнецов (плероцеркоиды) — опасные паразиты пресноводных рыб.

|

РЕСНИЧНЫЕ ЧЕРВИ (турбеллярии, планарии), класс типа плоских червей. Длина от долей мм до 60 см. Листовидное тело покрыто ресничным эпителием и лишено каких бы то ни было придатков. На головном конце тела расположены разнообразные органы чувств. Большинство видов ярко окрашены, благодаря зернам залегающего в коже пигмента.

В отличие от сосальщиков и ленточных червей, у турбеллярий нет специализированных органов прикрепления. Движение осуществляется как с помощью ресничек, так и в результате сокращения мускулатуры. При этом, ресничные черви способны не только ползать по субстрату, но и плавать. Пищеварительная система турбеллярий представлена глоткой с отходящим от нее слепозамкнутым кишечником. У мелких видов он имеет вид мешка, у крупных — разделяется не менее чем на три ветви; реже кишечник отсутствует. Нередко глотка способна выворачиваться наружу, чтопозволяет турбелляриям захватывать и удерживать довольно крупную добычу.

Ресничные черви — гермафродиты, однако оплодотворение у них, чаще всего, перекрестное. Развитие происходит с метаморфозом. Около 3500 видов, большинство из которых свободноживущие морские и пресноводные животные, реже наземные или эктопаразиты. Очень богатая фауна ресничных червей характерна для оз. Байкал, где обитает более 30 эндемичных видов. Часто используются в качестве лабораторных животных, способных к образованию простейших условных рефлексов.

|

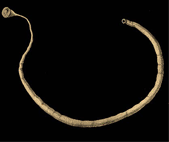

РИШТА, (медицинский струнец), паразитический червь класса нематод. Беловатое тело червя напоминает тонкую бечевку. Длина самки 100-120 см, самца — 2-4 см. Паразитирует в соединительной ткани, образуя подкожные нарывы, чаще всего на ногах. Во вскрывшемся нарыве виден задний конец тела свернутой в клубок самки ришты. Вскоре после этого самка рождает множество личинок. Их дальнейшее развитие происходит в воде, где их проглатывают рачки циклопы. В их полости тела личинка развивается, достигая 1 мм вдлину. Заражение человека происходит в результате проглатывания циклопов во время питья сырой воды. Взрослый червь развивается из личинки в течение года. Ришта распространена, главным образом, в тропиках и субтропиках. Вызывает заболевание дракункулез.

|

СВАЙНИК-ВЕЛИКАН, червь класса нематод, паразитирующий в почках и брюшной полости млекопитающих, в т. ч. человека. Длина самцов до 40 см, самок до 1 м. Тело ярко-красное. Вызывает заболевание диоктофимоз.

|

СИНГАМЫ, род червей класса нематод. Паразитируют в дыхательных путях птиц; вызывают заболевание — сингамоз. Самец (длина до 6 мм) находится постоянно в спаренном состоянии с самкой (длина до 20 мм). 10 видов.

|

СИПУНКУЛИДЫ, (от лат. «sipuncula» — маленькая дудка), класс кольчатых червей. Размеры от неск. см до 0,5 м. Тело разделено на узкий, втяжной хоботок и широкое несегментированное туловище. На вершине хоботка расположено ротовое отверстие, окруженное венчиком коротких щупалец. Поскольку сипункулиды зарываются в грунт, их длинный, изогнутый кишечник открывается анальным отверстием в верхней трети туловища. Это позволяет беспрепятственно выводить ядовитые продукты обмена во внешнюю среду и исключает возможность отравления ими самого животного. Целом сипункулид несегментирован, кровеносная система отсутствует, брюшная нервная цепочка без ганглиев. Сипункулиды раздельнополы, их развитие происходит с метаморфозом. 250 видов донных роющих морских животных. Обитают в минеральных трубках или раковинах моллюсков. Встречаются практически во всех морях за исключением некоторых внутренних с более или менее опресненной водой (напр., Черного и Балтийского).

|

СКРЕБНИ (акантоцефалы, колючеголовые), тип и класс паразитических червей, близких к немательминтам. Длина от 1 до 65 см. На переднем конце веретеновидного тела расположен полый хоботок, усаженный несколькими рядами загнутых назад кутикулярных крючьев. С его помощью скребни прикрепляются к стенкам кишечника хозяина. Хоботок способен ворачиваться в особый мускульный карман. Покровы представлены тонкой кутикулой под которой залегают кольцевая и продольная мускулатура. В связи с паразитическим образом жизни пищеварительная система у скребней отсутствует. Поглощение питательных веществ происходит всей поверхностью тела, чему способствуют многочисленные поры в кутикуле. Скребни — раздельнополые животные, у которых нередко выражен половой диморфизм. Развитие происходит с метаморфозом, в жизненном цикле наблюдается смена хозяев. Более 500 видов, половозрелые особи которых паразитируют в кишечнике различных позвоночных, а личинки — в теле беспозвоночных животных. Могут вызвать массовую гибель рыб, птиц и млекопитающих. Известны случаи заражения человека.

|

СОСАЛЬЩИКИ (трематоды, двуустки), класс паразитических плоских червей. Тело, чаще всего, листовидное, от неск. мм до 1,5 м. В отличие от турбеллярий покровы сосальщиков полностью лишены ресничного эпителия. Органы прикрепления представлены двумя присосками, одна из которых окружает ротовое отверстие, а вторая расположена на брюшной стороне в верхней трети тела. Ранее полагали, что сосальщики имеют два рта. Это послужило причиной второго названия — двуустки, которое используется и в настоящее время.

Плотные покровы сосальщиков защищают их от действия ферментов хозяина. Пищеварительная система представлена глоткой, от которой отходит двуветвистый, слепозамкнутый кишечник. У некоторых видов каждая из его ветвей образует многочисленные слепые отростки. Иногда кишечник редуцируется, и в этом случае всасывание пищи происходит через покровы. Половая система сосальщиков гермафродитна, что является приспособлением к эндопаразитизму. Оплодотворение, как правило, перекрестное. В редких случаях наблюдается вторичная раздельнополость (напр., у кровяной двуустки). В женской половой системе развивается особый орган — матка, в которой созревают яйца.

Развитие сосальщиков происходит со сменой хозяев, чередованием поколений и сменой паразитических и свободноживущих фаз развития. Взрослые сосальщики паразитируют в теле позвоночных животных и человека, вызывая трематодозы; партеногенетические поколения развиваются в брюхоногих моллюсках, реже в — членистоногих. Сосальщики отличаются огромной плодовитостью. Самка печеночной двуустки способна продуцировать до 20 тыс. яиц в сутки. Кроме того, каждая выходящая из яиц личинка дает начало многочисленным партеногенетическим особям. Это во много раз увеличивает численность паразита, компенсируя повышенную смертность яиц и личинок при их случайной передаче от одного хозяина к другому.

Около 4 тыс. видов, разделяющихся на два подкласса: дигенетические сосальщики и аспидогастры.

|

СПОРОЦИСТА полвозрелая стадия в жизненном цикле сосальщиков, расмножающаяся путем партеногенеза.

|

ТРИХИНА, (трихинелла), червь класса нематод. Длина самцов 0,5-1,5 мм, самок до 3-4 мм. Паразитирует в стенках кишечника и мышцах различных млекопитающих (хищных, парнокопытных, насекомоядных, ластоногих, грызунов), а также человека. Различают две формы трихины: кишечную и мышечную. Заражение происходит в результате поедания мяса, содержащего мышечную форму трихины, которая способна сохранять жизнеспособность более года. В желудке капсулы растворяются и молодые черви концентрируются в тонком кишечнике, где активно питаются и растут. Через три дня они достигают половозрелости и приступают к размножения. После этого каждая самки отрождает около 2000 личинок, которые активно проникают в лимфатическую, а затем и в кровеносную систему. Током крови они разносятся по всему организму. Затем, активно передвигаясь, личинки внедряются в волокна поперечнополосатой мускулатуры. После непродолжительного периода питания личинки сворачиваются спиралью и выделяют вокруг себя защитную капсулу. Со временем в ее стенках откладывается углекислый кальций, из-за чего капсула приобретает молочно-белый цвет. Трихина вызывае опасное заболевание трихинеллез. Человек, чаще всего, заражается трихинами от свиней, поедая плохо проваренное или прожаренное мясо, а также домашнее сало.

|

ТРИХОЦЕФАЛЫ, (власоглавы), род червей класса нематод. Ок. 60 видов, распространены широко. Длина самцов 30-40 мм, самок 35-50 мм. Паразитируют в толстых кишках животных (млекопитающих) и человека, вызывая трихоцефалез.

|

ЦЕПНИ (солитеры), отряд ленточных червей. Длина от 5 мм до 12 м. На головке цепней расположено 4 присоски, а у некоторых видов развивается хоботок или венчик хитиновых крючьев. Тело разделено на членики, количество которых колеблется от 3-4 до нескольких тысяч. Вдоль тела тянутся нервные стволы, а также каналы выделительной системы. В каждом членике повоторяется гермафродитная половая система. Развитие подавляющего большинства цепней сопровождается сменой хозяев. Исключение составляет карликовый цепень, развивающийся в тонком кишечнике человека. Около 100 видов, паразитирующих в органах и тканях различных позвоночных животных и человека. Являются возбудителями разнообразных гельминтозов (цистицеркоз и др.). Наиболее известны свиной, или вооруженный и бычий, или невооруженный цепни, а также эхинококк.

|

ЦЕРКАРИЯ личинка гермафродитного поколения в жизненном цикле сосальщиков.

|

ЭХИНОКОКК, паразитический ленточный червь семейства цепней. Длина 2,5-5,5 мм. Тело состоит из 3-4 члеников. Основным хозяином эхинококка являются млекопитающие семейства волчьих (волки, лисы, собаки), у которых он паразитирует в тонком кишечнике. Промежуточным хозяином служат различные травоядные животные (коровы, овцы, лошади, кролики), а также человек, у которых он взывает заболевание — эхинококкоз. В местности с развитым животноводством эхинококком часто бывают заражены пастушьи собаки. В этом случае, яйца с фекалиями попадают в почву или на траву, а также на шерсть собак. Домашний скот заражается, поедая траву вместе с яйцами паразита, а человек — не помыв руки после контакта с собаками. В кишечнике из яйца выходит личинка — онкосфера, которая пробивает стенку кишечника и внедряется в кровь. Следует отметить, что эхинококк является наиболее неприятным и опасным паразитом человека. Его финны образуются, чаще всего, в печени, легких и мышцах (в том числе и сердечной), но могут попасть на обратную сторону глаза, в почки и головной мозг. Внутри финны могут образовываться дочерние финны, в которых формируются многочисленные головки. Это может рассматриваться, как бесполое размножение. Финны эхинококка способны развиваться в течение нескольких лет, достигая значительных размеров. Известны случаи, когда в печени коров образовывались финны весом до 60 кг.

|

ЭХИУРИДЫ,(от греч. «echis» — змея и «ura» — хвост), класс кольчатых червей. Размеры от 3 см до 1,8 м. Тело и целом несегментированы; органы чувств развиты слабо. На переднем конце тела расположен подвижный невтяжной хоботок, в основании которого расположен рот. Вдоль брюшной стороны хоботка проходит неглубокая борозда, выстланная ресничками. Благодаря их работе вода со взвешенными в ней пищевыми частицамиподгоняется ко рту. Эхиуриды раздельнополые животные, развитие которых происходит с метаморфозом. У некоторых видов (напр., бонелии) выражен половой диморфизм. В этом случае крупные бочковидные самки ведут свободный образ жизни, а мелкие, похожие на планарий самцы живут в ее выделительных воронках. Около 150 видов донных малоподвижных животных, обитающих в изогнутых норах.

|